|

那一方水土,那一方人------子蕴看台湾(三)

新朋友蔡登山

蔡登山先生是闻黎明的好朋友,是我此行结识的新朋友。在此之前我们仅是发过邮件和通过几次电话。那时我只知蔡登山先生是台湾秀威出版社的总编。见面之后,一个偶然的机会,才知他是集总编、学者、电影发行人、作家于一身的一个“大人物”,令我不大不小吃了一惊。所以题目叫“新朋友蔡登山”,确有“攀龙附凤”之嫌。

还记得我和他第一次通电话的趣事,那是去年春节前后,天很冷很冷,我走在大街上,忽热接到一电话,一看电话号码,长长的一串,很是诧异,待到接通,才知是远在台湾的蔡先生。通话内容记得是校对的事……我们聊的很投机,这是因为他谈到了我书中的《我的电影情结》,他说:“知道你也喜欢电影,我也喜欢电影啊,还搞了好多年外国电影发行人的工作,近年才改行了。”我说:“和您相比,我看的电影实在太少了,真羡慕您工作,干嘛要改行?多可惜呀!”他邀请我何时有空赴台一游:“台湾很漂亮,值得来一趟!”我答应:“何时开放自游行,我会去的。”大冬天站在风里我很冷,挂断电话后我遂转身往家走,这时身后一辆警车慢慢开过来,我一惊:“莫非不许与海外通电话?”还好车子从我身边擦身而过……待到我走到家,警车居然停在我家小区。这一惊非同小可,(要知道我是最热爱警察叔叔的,遇到困难找警察是我人生的信条,我就曾有过一次大雪天到人大会堂听音乐会,半夜三更打不到车,一个人走在黑洞洞的南河沿大街上,遇到巡逻警车,伸手拦车,警察叔叔居然就让我搭了一段顺风车的美事。)到家我赶紧告诉D,是否我犯了戎了?D笑的喷饭:“都什么年代了,谁家还没几个海外朋友,你可真够累的!(意思多心多事)。”当然这件趣事我没向蔡先生提起,怕他笑我智商太低……

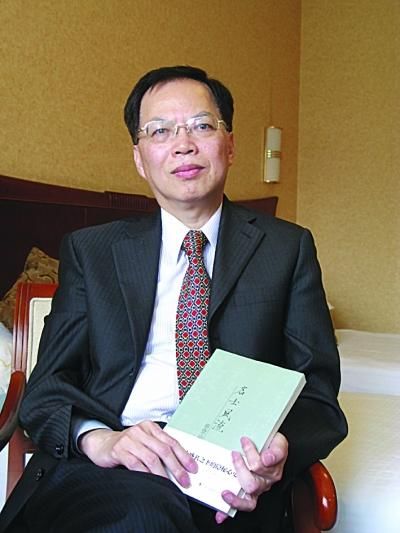

这次赴台前我收到蔡先生邮件,告诉了我他的联系方式,包括手机座机等等,说到台湾可随时与他联系,令我好生感动。想我一小小作者,他一大大 总编,居然这么周到,心里暖暖的。到台湾那天,在机场才知道,我忘了开通手机漫游,心想,反正不急,到酒店再说吧。谁知在酒店前台,我正在办手续,背后忽然有一先生问我:“你是子蕴女士吗?”我回头,惊喜:“你是蔡登山先生?!”我们热烈握手,似老朋友相见,毫无生疏感。他中等偏高身材,白净面庞,戴一副近视眼镜,穿一件白色衬衫,手上搭一件浅色夹克衫,斯斯文文一介书生。他说与闻黎明约好,到酒店看我,小闻尚在路上。因为他当晚有事,不能一道吃晚饭,但他给了我许多旅游建议,我们四人粗粗商定了一下安排,他就告辞了。

在秀威座谈时,他送我一本他写的书《名士风流》,后来我们逛书店,又陆续看到他的著书《读人阅史》《才女多情》,他都慷慨的买下来,题字送我。在看作者简介时,才知他的“来头儿”……

蔡先生,一九五四年生人。台湾台南人,淡江大学中文糸毕业。曾任高职教师、电视台编剧,年代及春晖电影公司企划经理、行销部总经理。沉迷于电影及现代文学史料之间,达三十余年。著作有:《电影问题•问题电影》、《往事已苍老》、《人间四月天》、《许我一个未来》、《人间花草太匆匆》、《人间但有真情在》、《传奇未完——张爱玲》、《百年记忆》、《鲁迅爱过的人》、《另眼看作家》、《民国的身影》、《梅兰芳与孟小冬》。编著有:《徐志摩情书集》、《柔情裹着我的心——徐志摩的情诗与情话》、《消逝的虹影——王世瑛文集》等等、等等。

蔡登山

除著书颇丰外,蔡先生十多年前在台湾春晖电影公司作电影企化和制作的经理人时,还曾制作了以探寻现代文人作家为主的《作家身影》系列记录片,其中包括有鲁迅、陈独秀、胡适、曹禺、吴宓、钱锺书、徐志摩、张爱玲等现代文人。

在接触中我明显感到,蔡登山先生本人即是一位不折不扣的中国文人。他不似我同时代人,倒像是我的父辈那一代知识分子(不小心让他占一便宜),身上散发着旧时代文人的气质,这大约是我们生在同一时空,不同政体下的空间,且受的教育大不相同关系吧。

初看他的书,会以为他写的都是文化名人风花雪月的事,但当我一本本用心的读进去,才终于明白,他是用翔实的史料旁证,来为历史上的孤证作注解或辩证。用他的话来说,即是: “知人论世,只有了解作家本人的感情生活,才能更好地读懂他们的作品。”因此像鲁迅、胡适等人才成为他重点研究的对象。

钩沉旧籍史料,写关于近代文人、文化人的传记,可不是一件容易的事,如果不是对历史的深谙,不是对文人学者的深爱,不是对历史的负责任,蔡先生大可不必走这样一条艰苦的写作道路,选择写小说,写剧本,做娱乐记者,那会轻松愉快的多。因为传记文章看着过瘾,但写起来会非常困难,每个论断都要有可靠材料支撑,否则一个环节断裂,则所有的推断都没有意义了。这不但是辛苦的劳动,也需要耐心和智慧的精神付出。 蔡先生曾经说: “我赞同胡适的观点,孤证是不能成立的,还要有旁证。”为了写一篇文章,他往往要翻阅大量民国笔记。要海峡两岸辛苦的奔波,深入到这些名人的家乡、学堂、与他(她)们的后代、亲朋聊天,寻找一切相关的“蛛丝马迹”。在搜集查阅有关史料中,他发现有些名人口述实录不可尽信。蔡登山认为“对海量史料要进行梳理才能用,首先要真,才能谈得上美。对前人的说法,能反驳的一定要反驳。”因此蔡先生的任何一篇文章都不仅功底颇深且都是建立在对史料的深入研究的基础之上。这些文章皆能够从细微中剥去历史的尘埃,焕发出新鲜的色彩

蔡先生写作的文章严谨,求实,可读起来又不枯燥,这一方面得益于他深厚的文学功底,更得益于他沉迷电影三十多年的耳濡目染。蔡先生的传记,散文生动,可读性很强,一是因为他注重生活细节,使他的研究推断更多几分烟火气息和历史的真实质感,二是因为他在写文章时常常采用电影手法,采用倒叙,回放、剪辑等等手法,他说这样才能让读者有悬念或有现场感,能一下子抓住读者的心……。

不知为什么,在赞赏蔡登山先生的文采,成就和建树的同时,我几次被心底涌动的一种悲哀思绪打断:因为蔡先生1954年生人,他的这个年龄,在大陆刚好是六九届初中生,即我眼中的“小六九”。他(她)们六六年小学毕业,进入中学搞了三年文化大革命,然后“连锅端”去上山下乡。他们本应也和蔡先生一样按步就班的上中学,读大学,读研考博,他们中间本应也涌现一大批学者、医者、科学家、诗人、但可惜的是,在他们应读书的黄金年令段,赶上了那一场史无前例的文化大革命的浩劫,不但未曾读书,十五、六岁就被迫上山下乡……只因所处空间不同,同时代同年令的人的人生际遇竟会如此不同,想到此,我心好痛好痛……。

别看我给蔡先生戴了那么多“高帽子”,可和他本人接触,他却绝没有一点作家、学者的架子,他非常亲切随和,又很健谈幽默,我们一起吃饭、逛街,喝咖啡时,常常因为开玩笑而哈哈大笑。他和闻黎明都很忙,不可能陪我和D去台北以外的景点玩,刚好我又非常想看看台湾的市井生活。我提出除市内景点外,一是请他们陪我逛逛书店,淘些书(这也恰恰合了闻黎明的意,他一直想多逛几家旧书店去淘淘旧书)。二是想请他们陪我一起去看电影,因为我想向中,台北的电影院会和我小时候北京的电影院一样,每两个小时换一部片子,一个电影院可以看好几场不同的影片。

因为想看电影,到台北的第二天晚上,蔡登山先生就带我们去了西门町,并坚持要请我们到一家泰式餐厅吃了晚饭。据蔡先生介绍,西门町是台北市西区最重要的消费商圈,且是台北市第一条有指标性意义的步行区,是日本统治时期仿效东京浅草区在此设立的休闲商业区。30年代开始,西门町成为台北著名的电影街,日本战败后,荣景也继续维持下去,40年代起每家戏院门庭若市,黄牛票猖獗,电影院一家接著一家开,仅武昌街二段就连开了十多家戏院,其盛况自此可见一斑。80年代起逐渐没落。90年代后期,台北市政府与西门町当地商家,重新将西门町规划为行人徒步区,并在周末和国定假日禁止车辆通行,才又将青少年拉回这个区域。据说:当年林青霞就是在西门町与友人逛街时由星探发掘而起,成为了有名的电影明星。

现在的西门町,几乎每个周末都有小型演唱会、签唱会、唱片首卖会登场,各种电影宣传、街头表演等等活动也常常可见。目前西门町还有20家以上的电影院,在台北要看首轮电影,西门町几乎都找得着。而各种大小店家则有6千间左右。蔡先生说,自己所以沉迷于电影,最主要的因素,是小时候父亲就在电影院工作,故他童年及青少年时代的玩乐消遣就是泡在父亲的电影院里……

可惜的是,进了影院令我大失所望,这里和北京一样,每个影院都只放一两个外国大片,我渴望看的老片子,好片子根本没有,我只得耐着性子看了一场集科幻,武打、荒谬于一身的美国大片,因为烂,我连名字都没记住,似乎叫《时间终点》

逛书店那天,就更是过瘾,由蔡先生作向导,我们仨逢书店必进。(D不喜逛书店,约朋友去了阿里山,因要乘好长时间车,我没敢去,此为此行之一憾)记忆中有茉莉书店、雅舍书店、大成书店、正大书店,进进出出有七、八个店铺之多,旧书店的经营均有特色,有专门古籍线装书,也有偏重于历史、文学类的,有偏重于老画报画册的,特别是电影画报之多、年代之久远令我馋涎欲滴,可惜我无法往回带,太重了。

大成书店是个新书店,我受五姨之托为她买书,可是书店的分类不似大陆,他们按出版社分类,这可难坏了我,幸亏售书人的服务好,我说出书名,他上网一一查找,可惜还是没有。当然蔡先生、闻黎明和我都各有收获,闻黎明似乎收获更大,他找到一篇早年写闻一多的书,兴奋不已,看来淘旧书不仅趣味多多,确有意外惊喜。走了多半日,他俩似乎尚未尽兴,而我因为正在犯腰疾,又累又痛,举步唯艰,连连讨饶,他们也只得作罢。

我对蔡先生说,在台北光是吃日餐、泰餐、海鲜类,竟不知何为台湾特色菜,他于是带我们去了一家独具特色又便宜实惠的饭馆(忘了店名),因为在台大周边,大学生们会经常光顾,闻黎明连连称赞,说以后再来访问,也可到这里用餐了。

我们仨个的最后一站自然是国立台湾大学。在台湾人的眼中,台大即大陆的北大,蔡登山先生年青时曾向往这所大学,而闻黎明先生则与台大有过学术交流。我亦为能一览台大风貌而欣喜。

台大前身成立于日据时期(1928年)的台北帝国大学,是日本九所帝国大学之一。 台湾光复后,台北帝大于1945年改制为国立台湾大学。1949年国民党政府迁台后,取代了当时尚未在台复校的国立中央大学,成为教育部资注最多社会资源的大学。台大自改制起即以傅斯年校长为代表的自由主义学风著称,其教授、学生与校友皆对当代台湾历史的发展有着莫大影响,校园亦为多次民主运动、学生运动的策源地。发展迄今已是华人社会最具声望的高等学术机构,在岛内所有学门皆大致处于龙头领先的地位,其入学分数不仅是其它院校相同学系的最高,大批毕业生亦担任各大行业的领军人物,迄今已培育出一名诺贝尔奖获得者、多名台湾政界要人,如马英九,连战,李登辉、陈水扁、辜振甫与为数可观的中央研究院院士,著名作家白先勇、李敖亦是该校毕业生,故台大素有台湾第一学府之称。

台大的第一任校长傅斯年先生是个抗日爱国知识分子,又是一位教育家、学者,他一生主要以教书和著述为业,是海峡两岸均不可忽视的一代学人。

跟着两位学者我这个没文化人也假斯文了一次。蔡先生特别在著名教授学者傅斯年先生墓前凭吊一番,然后我们在这所历史悠久,花木幽香的校园中聊天神侃……

罗哩罗嗦一本流水帐该结尾了,可既写文人怎可文笔不优美?于是决定将蔡先生在他的著书《名士风流》的题记抄录于此,权作我本文的画龙点晴之笔(虽与本文风马牛不相及),但我希望朋友们据此可领略蔡先生精彩文笔:

唯大英雄本色,是真名士风流。

〈摸鱼儿〉/元好问 问世间,情是何物?直教人生死相许。天南地北双飞客,老翅几回寒暑。欢乐趣,离别苦。就中更有痴儿女,君应有语。渺万里层云,千山暮雪,只影为谁去。

当年,“执子之手,与子偕老”,爱意满盈,万水千山、倾国倾城,而今双手一放,红尘无爱,人世苍凉。那是人间最凄烈的场景,尤其是在渡口的地方,岸凝江流,帆起舟行,此岸彼岸,放手之顷,即成永绝。这一错手,沧海桑田、物是人非,山盟海誓、烟消云散。天上人间,无处相见。长歌当哭,情何以堪!

钟期死去哀千古,地老天荒一寸心。

蓦然回首,碎影沧桑,灯火阑珊处,却不见伊人踪影。花开堪折直须折,有爱当爱直须爱。是否真的要到放手之后,才“此情可待成追忆”呢?

2012.元.6.下午4:21.稿

左一闻黎明,左二蔡登山,右一宋政坤先生

左一闻黎明,左二蔡登山,右一宋政坤先生

我与闻黎明、蔡登山先生在自由广场

我与闻黎明、蔡登山先生在自由广场

闻黎明与蔡登山在西门町酒吧等待电影开演

闻黎明与蔡登山在西门町酒吧等待电影开演

在酒吧俯瞰电影院

在酒吧俯瞰电影院

蔡先生在书店逛

蔡先生在书店逛

我和闻黎明在台大门前

我和闻黎明在台大门前

被我们戏称为“海峡两岸的对话”的我和蔡先生在台大校园照片

被我们戏称为“海峡两岸的对话”的我和蔡先生在台大校园照片

花木掩映中的傅斯年先生墓

花木掩映中的傅斯年先生墓

[ 本帖最后由 子蕴 于 2012-3-20 10:47 编辑 ] |